|

Рефератырусскому языку полиграфия хозяйство |

Курсовая работа: Женщины-философы«Вы правы, госпожа моя, и я знаю книгу еще одного итальянского писателя из Тосканы по имени Чекко д'Асколи,, который написал о женщинах столь отвратительные вещи, что благоразумному человеку и повторить их невмочь». Она сказала на это: «Если Чекко д'Асколи злобно говорит о женщинах, то это неудивительно, ибо он их ненавидел, считая отвратительными и презренными существами. В угоду своему омерзительному пороку он хотел бы, чтобы все мужчины ненавидели и презирали женщин, И за это он понес заслуженную кару: был заживо сожжен». «Мне попадалась, госпожа, одна небольшая латинская книжица под названием "Secreta mulierum", то есть "Женские тайны", в которой обсуждается естественное устройство женского тела и особенно его наибольшие недостатки». «Ты без разъяснений и сама понимаешь, – сказала она, – что эта книга написана недобросовестно. Достаточно взглянуть на нее, и станет ясно, что она полна лжи. Кое-кто говорит, что ее написал Аристотель, но невероятно, чтобы такой философ обременил себя столькими измышлениями. И если доказать женщинам, что хотя бы несколько утверждений в этой книге несправедливы и вымышлены, то они поймут, что и все остальное в ней не заслуживает доверия. Помнишь ли ты, что в начале книги сказано, будто какой-то папа Римский угрожал отлучением всякому мужчине, который ее сам прочтет женщине или даст ей для чтения?» «Да, госпожа, хорошо помню». «А понимаешь ли ты, с каким коварным умыслом это лживое утверждение представлено на веру глупым и невежественным мужчинам именно в начале книги?» «Нет, госпожа, и жду разъяснений». «Это сделано для того, чтобы женщины не знали этой книги и ее содержания, ибо написавший ее мужчина понимал, что если женщины прочтут или послушают ее, то им станет известна ее лживость, они будут оспаривать ее и поднимут на смех. Своим же утверждением автор хотел ввести в заблуждение, обмануть читающих ее мужчин». «Госпожа моя, я припоминаю, что после рассуждения о том, что причиной формирования женского тела во чреве матери являются слабость и бессилие, автор книги говорит, будто Природа всякий раз стыдится, когда видит, что создала столь несовершенное тело». «Но, милый друг, разве ты не чувствуешь, что такое суждение идет от самонадеянной глупости и слепоты ума? Неужели Природа, служанка Господа Бога, выше своего всемогущего господина, от которого происходит ее власть? А ведь это он, однажды пожелав, создал в своих мыслях форму мужчины и женщины, дабы затем в соответствии со своей святой волей сотворить Адама из праха земного на землях Дамаска и поселить его в земном раю — в самом прекрасном месте в этом мире. А когда Адам уснул, Господь из его ребра сотворил тело женщины, дав понять, что она будет ему верной по как плоть свою. И если творец не устыдился сотворив женское тело и придав ему форму, то с какой стати Природе стыдиться? Подобное утверждение — верх глупости. Ведь как было создано женское тело? Не знаю, поняла ли ты что женщину Бог сотворил по образу своему. И как только смеют чьи-либо уста клеветать на нее, этот сосуд драгоценный за столь благородной печатью! Некоторые мужчины глупы настолько, что когда слышат, что мужчина сотворен по образу Божьему, то думают, будто это касается материального тела. Но это неверно, ибо Господь не тело человеческое принимает к себе, а душу, божественный вечный разумный дух. Бог же сотворил совершенно одинаковые, равно благие и благородные души и для мужского, и для женского тела. Так что по поводу сотворения тела следует сказать, что женщину создал Высший Творец. А где создал? В земном раю. Из какой субстанции? Разве из какой-то низменной? Нет, из самой благородной: Господь сотворил женщину из мужского тела». «Госпожа, насколько я вас поняла, женщина является благороднейшим созданием. Но если это так, то почему же Цицерон утверждает, что мужчина не должен служить женщине, ибо для него это унизительно, поскольку нельзя служить низшему?» Она отвечала: «Выше тот, кто более добродетелен, будь то мужчина или женщина. Возвышенность или приниженность человека никогда не определяется телом и полом, но зависит от того, насколько он совершенен в добрых нравах и поведении. И несомненно счастлив тот, кто служит Богоматери, которая выше всех ангелов». «Госпожа, один из Катонов — тот, что был знаменитым оратором, — сказал, однако, что если бы не было в мире женщин, то мужчины общались бы с богами». Она отвечала: «Теперь ты можешь понять глупость этого мужа, которого считали мудрецом. Ведь благодаря именно женщине мужчина возвысился до Бога. И если кто скажет, что по вине Евы мужчина был изгнан из рая, то я отвечу, что благодаря Марии он обрел гораздо больше, чем потерял из-за Евы: люди соединились с Богом, чего никогда не случилось бы, не соверши Ева своего проступка. Поэтому и мужчины и женщины должны быть ей признательны за ее грех, благодаря которому они удостоились такой чести. Таким образом, если человеческая природа низко пала из-за сотворения женщины, то затем она благодаря этому же творению вознеслась гораздо выше. А что касается возможности общения с богами, если бы не было женщин, как говорил Катон, то в этих словах больше истины, чем он сам предполагал. Ведь он был язычником, а согласно его верованиям боги обитают и на небесах, и в преисподней; и те, кого он называл богами преисподней, — черти. Так что он сказал правду, и именно с этими богами мужчины действительно общались бы, коль не могло бы быть Марии». Глава 10Дальнейшие вопросы и ответы на ту же тему «Тот же Катон Утический сказал также, что женщина, которая видом своим нравится мужчинам, похожа на розу: на нее приятно смотреть, но ее затаенные шипы всегда готовы уколоть». Она сказала на это: «И опять в словах этого Катона больше правды, чем он хотел высказать. Ведь всякая честная и добропорядочная женщина должна выглядеть и выглядит как самое приятное для глаза существо на свете. И в то же время в душе такой женщины затаился страх перед грехом и покаянием, хотя она не может пренебречь необходимостью оставаться спокойной, сдержанной и уважительной, что и спасает ее». «Госпожа, а правда ли, как утверждают некоторые авторы, что женщины по природе чревоугодливы и сластолюбивы?» «Дочь моя, ты много раз слышала пословицу: не отнять того, что дала природа. Было бы удивительно, если бы женщины действительно проявили склонность к этим порокам, но пока что их крайне редко или вовсе никогда не встретишь в местах, где им предаются. Они туда не ходят, и если кто-либо объяснит это тем, что их удерживает стыд, я возьмусь утверждать, что это неправда и что их сдерживает не что иное, как их натура, благодаря которой они вовсе не склонны к тому. Но если даже допустить, что у них есть такая природная склонность, но стыд вынуждает их ей сопротивляться, то и тогда следует отдать им должное за твердость в добродетели. К тому же вспомни, как недавно во время праздника ты стояла у дверей своего дома, беседуя с добропорядочной молодой дамой, твоей соседкой, и заметила двух мужчин, вышедших из таверны, один из которых сказал другому: «Я потратил в таверне так много денег сегодня, что жене моей вина выпить не придется». И когда ты спросила, почему же ей не Удастся выпить вина, он ответил: «А потому, мадам, что всякий раз, когда я возвращаюсь из таверны, она спрашивают, утверждает, что я трачу деньги за ее счет, ибо она могла бы себе позволить израсходовать столь большую сумму» «Да, госпожа моя, — сказала я, — хорошо помню». И она мне: «Таким образом, у тебя достаточно примеров свидетельствующих, что по своей природе женщины не любят пить и что они против нее не идут. Нет более отвратительного порока для женщин, чем чревоугодие, и когда они оказываются все же ему подверженными, то он влечет за собой и многие другие. Но женщин скорее можно встретить в толпе народа близ церквей во время проповедей или исповедей когда читают "Отче наш" и другие молитвы». «Это известно, госпожа моя. Кстати, мужчины говорят что женщины наряжаются, идя в церковь, дабы показать свои прелести и завлечь мужчин в любовные сети». Она ответила: «В это можно было бы поверить, если бы туда ходили только молодые и хорошенькие женщины. Но если присмотреться, то на каждую молодую придется двадцать или тридцать пожилых дам, скромных и подобающе одетых, ибо они приходят в святые места молиться. Женщины очень набожны и милосердны, а потому кому же, как не им, навещать и утешать больных, помогать бедным, заботиться о больницах и помогать хоронить усопших? Думаю, что все это женские заботы, отмеченные высшей благодатью и заповеданные нам Богом». «Госпожа моя, вы правы во всем. Но вот другой автор говорит, что женщинам от природы свойственна покорность и что они подобны детям, а потому любят детей, как и дети любят их». Она сказала: «Дочь моя, если приглядеться к нраву детей, то станет понятно, что они естественно любят нежность и любезность. А кто нежнее и любезнее хорошо воспитанных женщин? Конечно, есть злые люди, желающие извратить добро, а нежность, от природы присущую женщинам, причислить к порокам, чтобы их ею попрекать. Но если женщины проявляют любовь к детям, то это чувство отнюдь не свидетельствует об их ущербности, ибо оно происходит от мягкосердечия. Женщины должны гордиться тем, что нежностью они подобны детям. Ведь написано в Евангелии, что когда апостолы заспорили между собой о том, кто из них выше, то Господь призвал дитя и, положив ему руку на голову, сказал: "Говорю вам, кто умалится, как это дитя, тот будет больше всех, и кто умалится, тот возвысится"». «Госпожа моя, мужчины обременяют нас еще одной тяжкой ношей, ставя в упрек женщинам то, о чем говорится в латинской пословице: "Бог создал женщину для слез, шитья и разговоров"». «Но, милый друг, — возразила она, — эта пословица столь справедлива, что нечего и сказать в ответ тем, кто ссылается на нее. Еще давно Господь наделил женщин этими способностями, и они часто спасали себя слезами, словами и шитьем. Но, возражая тем, кто попрекает женщин склонностью к слезам, скажу, что если бы Господь наш Иисус Христос, для которого нет потаенных мыслей и все сердца разверсты и обнажены, считал, что женщины плачут лишь от слабости и скудоумия, то его высочайшее достоинство никогда не позволило бы ему сострадать и проливать слезы из глаз своего достохвального и славного тела при виде, как Мария Магдалина с сестрой Мартой оплакивают умершего от проказы брата своего Лазаря, а затем воскрешать его. Сколь великое благоволение Господь явил женщинам потому, что они плакали! Он не презрел слезы Марии Магдалины, но принял их и простил ей грехи, и благодаря этим слезам она удостоилась вечной славы. Подобным же образом он не пренебрег слезами вдовы, оплакивавшей своего единственного сына, тело которого она провожала к месту погребения. Господь наш, источник всяческого милосердия, из сострадания к ней, увидя ее слезы, спросил: "Женщина, почему ты плачешь?" – и затем вернул ее сыну жизнь. Господь явил и другие чудеса, о которых говорится в Священном Писании, но о них всех долго было бы рассказывать, и все это благодаря женщинам и их слезам. Он и поныне продолжает творить чудеса, и я верю, что многие женщины спасаются слезами своего благочестия и спасают тех, за кого молятся. А разве святой Августин, достославный учитель церкви, не был обращен в истинную веру слезами своей матери? Ведь добрая женщина постоянно плакала, моля Бога, чтобы он соблаговолил пролить в сердце ее сына-язычника свет веры. Святой Амвросий, к которому эта праведная женщина часто приходила и просила помолиться за ее сына, сказал ей: "Женщина, я верю, что столько слез не может быть пролито напрасно". Благословен Амвросий, который не считал женские слезы бесплодными! И что могли бы возразить те мужчины, которые попрекают женщин, если благодаря женским слезам на святого Августина снизошло всевышнее озарение, и он стал столпом святой церкви, очистив ее и просветив. Так что пусть лучше мужчины помолчат. Господь наделил женщин также и даром речи, и хвала ему за это, ибо иначе они были бы бессловесными. И вопреки упомянутой пословице, которая была неизвестно кем сочинена против женщин, следует заметить, что если бы их речи были предосудительны, а слова не заслуживали доверия, как утверждают некоторые мужчины, то Господь наш Иисус Христос ни за что не снизошел бы до доверия женщине возвестить о таком святом таинстве, как его наиславнейшее воскресение. Но он повелел именно благословенной Магдалине которой первой явил себя в день Пасхи, сообщить об этом Петру и известить других апостолов. Хвала всевышнему Богу за то, что он, помимо бесчисленных других благ и милостей ниспосланных женскому роду, пожелал, чтобы женщина принесла эту благую и святую весть!» «Действительно, всем завидующим нам стоило бы придержать язык, если только им достанет ума, – сказала я, – и у меня вызывает лишь улыбку глупость некоторых мужчин. Помню, слышала я однажды, как один глупый проповедник вещал, будто Господь явил себя женщине потому, что знал ее неспособность хранить молчание и решил, что через нее весть о его воскресении разнесется быстрее». Она ответила: «Дочь моя, ты справедливо называешь глупцами тех, кто так говорит. Они ведь кощунствуют даже о Иисусе Христе, утверждая, будто он пожелал открыть столь великое и чудесное таинство с помощью порока. Не понимаю, как мужчины осмеливаются говорить такое хотя бы в шутку, ведь насмешки над Богом недопустимы. А что касается женской разговорчивости, то благодаря ей была осчастливлена женщина-хананеянка, которая плакала и не умолкая кричала Христу, следуя за ним по улицам иерусалимским: "Помилуй меня, Господи! Дочь моя беснуется". И как поступил добрый Господь, кто является средоточием всякого милосердия, для кого и слова единственного, идущего от сердца, достаточно, чтобы явить милость? Он явно был благосклонен к многословию женщины, которая не смыкая уст настойчиво взывала к нему с мольбой. А почему? Чтобы испытать ее твердость, он весьма сурово сравнил ее с собакой, поскольку она исповедовала чужеземную веру, а не поклонялась богу евреев. Но она не обиделась и очень мудро ответила ему: "Так, Господи! Но маленькие собаки едят крохи, которые падают со стола господ их". И тогда сказал он: "О, мудрейшая женщина! Кто научил тебя так отвечать? Ты выиграла свое дело благодаря разумным словам и доброй воле". Все ясно слышали, как Господь повернулся к апостолам и своими устами засвидетельствовал, что он никогда еще во всем Израиле не встречал такой веры, и он исполнил ее просьбу. Кто по достоинству сможет оценить такую честь, оказанную всему женскому роду, столь презираемому завистниками, когда Господь в сердце одной лишь женщины-язычницы нашел больше веры, чем у всех епископов, государей и священников и вообще у всего еврейского народа, считавшего себя избранником божьим? Схожим образом и женщина-самарянка, когда встретила изнемогающего от усталости Христа возле колодца, куда пришла за водой, завела с ним разговор и говорила долго и красноречиво. О, священное божество, соединившееся с достойнейшим телом! Ты соблаговолил своими святыми устами столь долго беседовать с незаслуживающей внимания грешной женщиной, которая к тому же и жила не по твоему закону! Ты воистину показал, что не презираешь благословенный женский род. Боже, а часто ли наши нынешние первосвященники снисходят до беседы с какой-либо простой и неприметной женщиной и обеспечивают ей спасение? Выслушав речения Христа, эта женщина повела себя не менее мудро. Воодушевленная его святыми словами, она не удержалась (недаром говорят, что женщины не умеют хранить молчания) и, собрав все свои силы, радостно и громко произнесла слова, к ее великой славе записанные в Евангелии: "Благословенны чрево, носившее Тебя, и грудь, Тебя питавшая". Теперь ты понимаешь, милый друг, каким образом Господь показал, что он вложил язык в уста женщин для того, чтобы им пользоваться. И нельзя их бранить за то, чем они приносят столь много добра и так мало зла, лишь потому, что кто-то принимается утверждать, будто от их языка один вред. А что до шитья, то Господь действительно пожелал, чтобы оно было естественным занятием женщин, поскольку необходимо для божественной службы и вообще полезно для всякого разумного существа. Без этого ремесла в мире воцарился бы беспорядок. И потому лишь большая злоба может заставить попрекать женщин тем, за что они достойны всяческого, уважения, чести и хвалы». Глава 11Кристина спрашивает у дамы Разума, почему женщины не заседают в судах, и дама Разума ей отвечает «Глубокоуважаемая и достопочтенная госпожа, ваши справедливые слова меня полностью удовлетворили. Но расскажите, пожалуйста, еще и о том, почему женщины не выступают защитниками в суде, не участвуют в судоговорении и не выносят приговоров? Мужчины говорят, что повинна в этом какая-то женщина, о которой мне ничего не известно, но которая якобы, заседая в суде, вела себя очень неразумно». «Дочь моя, все разговоры об этой женщине не заслуживают внимания, они плод домыслов и измышлений. При желании же узнать правду необходимо найти ответ на столь многие вопросы, что и Аристотеля будет недостаточно, хотя он привел много доводов в "Проблемах" и в "Категориях". Однако, чтобы удовлетворить твою просьбу, дорогой друг, можно с таким же успехом спросить, а почему Бог пожелал, чтобы мужчины не выполняли женских обязанностей, а женщины мужских? На это я отвечу, что как мудрый и рассудительный сеньор в своем хозяйстве приказывает каждому слуге нести свою службу и не мешаться в чужую, точно так же и Бог повелел, чтобы мужчина и женщина служили ему, выполняя разные обязанности, но при этом помогали и поддерживали друг друга, занимаясь каждый своим делом. Каждому полу он дал особые способности и наклонности, соответствующие их предназначению. А поскольку люди могут заблуждаться насчет своих обязанностей, он наделил мужчин сильным и крепким телом, благодаря чему они могут и сносить физические тяготы, и произносить смелые речи. По этой причине мужчины в соответствии со своей природой изучают законы, дабы должным образом поддерживать в мире справедливость, а если кто-либо не желает повиноваться разумным установлениям и указаниям закона, то и заставлять подчиняться им, используя принуждение и силу оружия. Женщины эту задачу выполнять не способны. И хотя Бог наделил женщин большим умом, который проявляют многие из них, и склонностью к справедливости, им все же не пристало заседать в суде и выступать столь же безжалостно, как это делают мужчины. Для этого достаточно мужчин. Ведь если с ношей могут справиться двое, то зачем привлекать еще и третьего, особенно если она ему не под силу? Утверждение же, будто женщинам недоступно изучение законов, очевидно противоречит свидетельствам о деятельности многих женщин в прошлом и настоящем, которые обладали большими способностями к философии и справлялись с задачами гораздо более сложными, возвышенными и деликатными, нежели писанное право и прочие созданные мужчинами установления. Более того, если кто-либо скажет, что женщинам от природы не дано заниматься политикой и управлением, я приведу примеры многих женщин-правительниц, живших в прошлом. А чтобы ты могла лучше постигнуть истину, я напомню о некоторых современных женщинах, которые, оставшись вдовами, искусно управлялись со всеми делами по смерти мужей и несомненно доказали, что женскому уму под силу любая задача». Глава 27Кристина спрашивает у дамы Разума, изъявлял ли Господь желание облагородить женский ум приобщением к возвышенным наукам, и дама Разума отвечает Выслушав все, что она столь убедительно разъяснила, я обратилась к ней со словами: «Госпожа моя, Господь действительно явил большое чудо, дав столько сил тем женщинам, о которых вы рассказали. Но просветите меня также и насчет того, было ли угодно Господу, осыпавшему женщин столь многими милостями, почтить их и таким достоинством, как способность к глубокому познанию и постижению высоких материй, наделил ли он их достаточно развитым для этого умом. Мое сильное желание узнать это объясняется тем, что, по утверждению мужчин, женскому уму доступно лишь малое знание». Она отвечала: «Дочь моя, из моих прежних объяснений ты должна была понять, что утверждение это несправедливо. Но чтобы яснее тебе это показать, я приведу еще один довод. Если бы в обычае было посылать в школу дочерей, как и сыновей, то не сомневайся, что они учились бы столь же усердно и понимали бы тонкости всех наук и искусств столь же хорошо, сколь и сыновья. Но, как я уже говорила, с женщинами случилось так, что, будучи слабее и деликатнее телосложением, чем мужчины, они оказались менее способными к выполнению многих обязанностей, а потому их ум более широк и проницателен, нежели они могут проявить». «Что вы говорите, госпожа моя? Не сочтите неуважительной мою просьбу, расскажите об этом более обстоятельно. Уверена, что мужчины никогда не признают справедливость вашего мнения, если оно не будет хорошо обосновано. Ведь, по их мнению, всякому нормальному человеку ясно, что мужчины знают больше, чем женщины». Она спросила: «А известно ли тебе, почему женщины знают меньше?» «Нет, госпожа моя, я жду разъяснений». «Без всякого сомнения, потому, что они не принимают Участия в разнообразных трудах, а сидят дома и занимаются хозяйством, тогда как для разумного существа нет ничего более поучительного, чем участие и опыт во многих делах». «Госпожа моя, но если женский ум столь же способен учению и постижению наук, сколь и мужской, то почему женщины не стремятся знать больше?» Она ответила: «А потому, дочь моя, что люди не нуждаются в привлечении женщин к тем делам, которыми, как я говорила, поручено заниматься мужчинам. Для женщин же достаточно выполнения предопределенных им обычных обязанностей. Но что касается суждения, будто всем известно, что женщины знают меньше мужчин и что у них, значит, меньше способностей к познанию, то стоит посмотреть на деревенских мужчин, занятых обработкой земли, или на тех, что живут в горах. Ты обнаружишь, что во многих местах мужчины из-за своего тупоумия совершенно дикие. Несомненно однако, что Природа наделила их теми же телесными и умственными способностями, что и наиболее ученых и мудрых мужей. Различие же объясняется неодинаковой образованностью, хотя, как я говорила, среди и мужчин, и женщин есть от природы более умные и менее умные». Глава 43 Кристина спрашивает у дамы Разума, присуще ли женщинам естественное благоразумие, и дама Разума ей отвечает И я, Кристина, сказала ей: «Госпожа моя, воистину я теперь ясно вижу, что Господь – да будет славен он в веках! — соблаговолил одарить разумных женщин способностью познавать, понимать и хранить в памяти все доступные уму вещи, Знаю, что немало есть людей со столь проницательным умом, что они могут изучить и понять все представляющееся их взору; есть немало и столь сообразительных и быстрых на обобщения, что любая область знания открыта для них, и благодаря страсти к наукам они обретают необычные познания. Но я недоумеваю, когда известные ученые, даже наиболее сведущие и именитые, проявляют столь мало благоразумия в своих нравах и поступках. Ведь науки, преподаваемые в школах, несомненно, учат и помогают быть добродетельным. Если вы не возражаете, госпожа моя, я была бы рада услышать от вас, способен ли женский ум, который, как я понимаю благодаря вашим разъяснениям и собственному опыту, вполне может постигать и усваивать сложные предметы школьных наук, столь же быстро овладевать тем, чему учит благоразумие. Иначе говоря, в состоянии ли женщины рассуждать о том, что можно делать и чего нельзя, усвоив примеры из прошлого и собственной жизни, и обрести таким образом, мудрость, необходимую для повседневной жизни, и предусмотрительность в отношении будущего? Как мне кажется, всему этому учит именно благоразумие». «Ты права, – сказала она, – но благоразумием, которое ты упоминаешь, наделяет Природа, и одних более, а других менее щедро. Однако люди не получают от Природы знаний, которые могли бы совершенствоваться одновременно с природным благоразумием в тех, кто им обладает. А развивать в себе оба этих качества намного сложнее и труднее, чем только одно из них. Поэтому я считаю, что человек, наделенный природным благоразумием, которое я называю также природным рассудком, и приобретший благодаря ему еще и знания. достоин особой хвалы за свое совершенство. Но часто люди, как ты сама заметила, имея одно из этих качеств, не обладают другим, поскольку одно является даром божьим, ниспосланным через природу, а другое приобретается долгим учением, и оба они являются благом. Некоторые предпочитают природный рассудок, пренебрегая знаниями и полагая, что это лучше, нежели обширные знания при малом разуме. По этому поводу существует много разных мнений и возникает немало вопросов. Одни могут сказать, что наибольшее благо достигается при выборе того, что более всего содействует общественной пользе и выгоде; другие скажут, что большие познания из разных наук полезнее сколь угодно большого природного рассудка, поскольку природный рассудок существует, пока жив человек и со смертью его погибает. Приобретенные же знания, напротив, надолго переживают человека благодаря славе, которую они могут ему снискать, поэтому полезно по возможности обучать других и сочинять книги для будущих поколений. В этом случае познания не умирают вместе с человеком, в чем можно убедиться на примере Аристотеля и других, чьи учения обошли весь мир и оказались для него более полезными, чем благоразумие всех людей прошлого и настоящего без обретенных знаний. Правда, с помощью одного благоразумия люди, бывало, хорошо управляли различными королевствами и империями, поддерживая в них порядок. Но все это тем не менее преходяще и со временем исчезает, знания же остаются навсегда. Все эти вопросы я оставляю без окончательного ответа, предоставляя другим заниматься ими, поскольку они не имеют отношения к строительству нашего Града, и хочу вернуться к твоему вопросу, есть ли у женщин природное благоразумие. Конечно, есть. И ты знаешь это как из моих слов, так, в общем, и из собственных наблюдений за поведением женщин, когда они исполняют предписанные им обязанности. Но будь осторожна при оценке благоразумия, ибо все или большинство женщин столь усердны, внимательны и заботливы, занимаясь хозяйством и обеспечивая себя всем необходимым по своему разумению, что нередко вызывают возмущение своих беспечных мужей. Те думают, что жены принуждают и заставляют их делать гораздо больше, чем они обязаны, и говорят что жены хотят быть расторопнее мужей, чтобы все дела взять в свои руки. А потому многое из того, что женщины говорят мужьям из добрых побуждений, теми оборачивается против них. Книга ПГлава 7 Кристина обращается к даме Справедливости «Госпожа моя, хотя я знаю и ясно вижу, что женщины по большей части невинны в том, "в чем их часто обвиняют, я желала бы глубже понять причины еще одного укора. Я никогда не могу остаться спокойной, наблюдая широко распространенный среди мужчин и даже некоторых женщин обычай огорчаться и стенать, когда женщины, забеременев, производят на свет дочерей, а не сыновей. И глупые жены, которые должны бы безмерно радоваться тому, что Господь счастливо разрешил их от бремени, и от всего сердца благодарить его, вместо этого чувствуют себя несчастными при виде печали мужей. Что за причины, госпожа моя, для столь сильных огорчений? Разве дочери являются большей обузой для родителей, чем сыновья, или более равнодушны и меньше любят их?» «Дорогой друг, – отвечала она, – коли ты спрашиваешь о причинах, то могу заверить тебя, что все объясняется крайним недомыслием и невежеством тех, кто впадает в такую печаль. Кроме того, важным поводом для огорчений является страх перед расходами, которые приходится нести при выдаче дочерей замуж. Некоторых же повергают в печаль опасения, что дочь, будучи юной и наивной, может по дурному совету впасть в грех. Однако все эти страхи по здравом рассуждении ничего не стоят. Ведь чтобы избавиться от боязни, что дочь может совершить что-либо безрассудное, нужно лишь дать ей в молодости благоразумное воспитание, но так, чтобы и сама мать подавала благой пример честности и добропорядочности. Но если мать ведет неразумную жизнь, она едва ли сможет быть образцом для дочери. Необходимо также оберегать дочь от дурного общества и растить ее в уважении к строгим правилам поведения, ибо дисциплинированность, привитая в детском и юношеском возрасте, помогает прожить праведно всю остальную жизнь. А что касается расходов, то не сомневаюсь, что если родители внимательно подсчитают затраты на сыновей — на их содержание и обучение различным наукам и искусствам, на покрытие их расточительности, по малому и большому счету, когда они связываются с дурными друзьями и предаются безумствам, — то вряд ли они сочтут, что дочери намного более обременительны, чем сыновья. А посмотри, много ли встречается сыновей, которые смиренно и любовно заботятся о своих родителях в старости, как предписывает долг? Уверяю, что совсем немного, хотя и достаточно таких, кто изъявляет готовность помочь, но слишком поздно. Когда родители делают из сыновей идолов и те вырастают и становятся богатыми и влиятельными благодаря помощи отцов или большой искусности, приобретенной в каком-либо ремесле или торговле, а то и по счастливой судьбе, то, случись отцу разориться вследствие неудач и впасть в бедность, как сын начнет его презирать и избегать, стыдясь встреч с ним. А если отец богат, сын только и ждет его смерти, чтоб унаследовать его состояние. Один Бог ведает, сколько сыновей знатных сеньоров и богатых людей ждет родительской смерти в расчете на наследство, земли и деньги! Петрарка правильно понял это, заметив: «О, глупые люди, вы желаете детей, не сознавая, что нет более смертельных врагов; если вы бедны, они отвернутся от вас и будут желать вам смерти, чтобы избавиться от вас; а если вы богаты, они еще более станут жаждать вашей смерти, дабы овладеть вашим имуществом». Я, конечно, не хочу сказать, что все сыновья таковы, но таких немало. А когда они женятся, то Бог знает, с какой ненасытностью выжимают они средства из родителей. Их не тронет даже голодная смерть их стариков — лишь бы завладеть имуществом, хоть и самым жалким. Не проявят они сострадания, если мать овдовеет, когда должны бы утешить, оказать поддержку и помощь в старости той, кто так любила, жалела и лелеяла их в детстве. Какое же вознаграждение за ее заботы! Эти неблагодарные отпрыски считают, что все должно им принадлежать, и если овдовевшая мать не отдает того, чего они требуют, то они, не колеблясь, изливают на нее свой гнев. А почтения и в помине нет. Но хуже всего то, что они с невозмутимой совестью подают в суд и затевают тяжбы против матерей. Такова-то бывает награда многим родителям после того, как они всю жизнь положили на то, чтобы обеспечить своим детям достаток и положение в обществе. Таких сыновей много, но немало, конечно, и подобных дочерей. Но если внимательно посмотреть, то дурных сыновей окажется больше. Даже если предположить, что все сыновья добропорядочны, дочери все равно имели бы то преимущество, что они поддерживают более тесные отношения, чаще навещают больше утешают и заботятся о нуждающихся в старости родителях. И причина в том, что сыновья разбредаются по свету а дочери домоседки и предпочитают оставаться дома, как ты знаешь по собственному опыту. Ведь хотя твои братья достойные, добродетельные и почтительные сыновья, они все же уехали, и ты одна осталась с матерью, составив ее главное утешение в старости. А потому скажу в заключение, что, огорчаясь и переживая из-за рождения дочерей, люди проявляют необычайную глупость». Глава 13Кристина спрашивает у дамы Справедливости, "верно ли утверждают книги и люди, будто женщины и творимое ими зло делают супружескую жизнь невыносимой. Дама Справедливости отвечает и рассказывает о великой любви, проявляемой женщинами к своим мужьям ...Затем, пока мы шли, я обратилась к даме Справедливости с такими словами: «Госпожа моя, поистине вы с дамой Разума прояснили и разрешили все проблемы и вопросы, на которые я сама не могла найти ответа, и я теперь чувствую себя хорошо осведомленной в том, что меня беспокоило. Я многое узнала от вас и поняла, что женщины могут легко справиться со всем, что им доступно по их физическим силам и что можно познать с помощью мудрости и доблести. Но не могли бы вы дать мне разъяснения по поводу сильно занимающих меня утверждений мужчин, будто супружеская жизнь преисполнена несчастий для них из-за пороков женщин, их мстительного нрава и неуемности, о чем и многие авторы пишут в различных книгах. И при этом говорят, что женщины не любят мужей и общение с ними для жен особенно тяжело. По этой причине многие уважаемые авторы советуют мудрым мужчинам не жениться, дабы избежать и не принимать на себя столько неприятных тягот, тем более что, по их мнению, женщины не бывают верны мужьям, а если и бывают, то крайне редко. Об этом писал Валерий Руф, напоминая, что Феофраст в своей книге заметил: мудрому не подобает жениться, ибо от женщин слишком много хлопот, много шума и мало любви, а ради ухода и забот в случае болезни стоит не жениться, а обзавестись верным слугой, который лучше будет прислуживать и заботливей ухаживать – расходов же потребуется меньше; тогда как, случись жене заболеть, несчастному мужу и шагу от нее сделать будет нельзя. Однако хватит об этом. Все пересказывать было бы слишком долго. Я лишь хочу сказать, дорогая госпожа, что если все это правда, то тогда зло, причиняемое в этом случае женщинами, превосходит и сводит на нет все их добрые дела и все возможные достоинства». «Друг мой, – отвечала она, – как ты сама уже говорила, легко и просто, конечно, обвинять в суде, когда нет ответчика. Уверяю тебя, что никогда женщины не совершали того, о чем говорится в этих книгах. Я нисколько не сомневаюсь, что если кто-нибудь попытался бы написать новую книгу о супружестве в соответствии с истиной, рассмотрев спорные мнения о нем, то он открыл бы совсем иные факты. Ты сама знаешь, для сколь многих женщин из-за грубости мужей безрадостная жизнь в узах брака намного тяжелей, чем жизнь рабынь у сарацинов. Боже, сколько тяжких побоев без причины и повода, сколько оскорблений, угроз, унижений и жестокостей стойко снесли многие женщины, и ни одна ведь не возопила о помощи! А вспомни еще и тех женщин, которые едва не умирают от голода и страданий, оставаясь дома с кучей детей, когда мужья их бражничают, шатаясь по пирушкам и городским тавернам, а когда возвращаются домой, то на ужин бедным женщинам достаются побои. Что скажешь на это? Разве это неправда и ты никогда не наблюдала такой жизни среди соседок?» И я сказала ей: «Вы правы, госпожа моя, я знала многих таких женщин и всегда сострадала им». «Я верю тебе. И как только можно утверждать, будто такие мужья несчастны со своими женами! Друг мой, покажи, где эти несчастные? Если я больше ничего не добавлю, ты теперь и сама легко поймешь, что вся глупость, которую говорят и пишут о женщинах, выдумана, но пред лицом истины от нее и следа не остается. Ведь именно мужчины — господа над женами, а не жены над ними, ибо они никогда не позволяют женщинам взять власть над ними. Но хочу без промедления заверить тебя, что отнюдь не во всех семьях царит вражда, есть и такие, что живут в мире, любви и верности, когда мужья и жены добродетельны, рассудительны и заботливы. И наряду с плохими мужьями есть и очень хорошие, мудрые и доблестные, и когда женщины встречают таких, то почитают себя родившимися в добрый час и взысканными Божьей милостью в отношении земного счастья. Ты хорошо это знаешь по собственному опыту, поскольку у тебя был такой добрый муж, что, приведись тебе снова делать выбор, ты не пожелала бы лучшего, ибо, по твоему разумению, никто не мог бы превзойти его добродушием, спокойствием, любовью и верностью; и боль, причиненная судьбой, забравшей его у тебя, никогда не оставит твоего сердца. Хотя многие женщины, как я сказала, действительно жестоко притесняются мужьями, следует учитывать, что и женщины бывают разными. Было бы неразумно утверждать, будто все они хорошие, ибо это легко можно опровергнуть. Но это другой вопрос, и я не хочу касаться дурных женщин, поскольку они подобны существам, лишенным своего естества Ведь имеются в виду добрые женщины, когда упомянутый тобой Феофраст говорит, что слуга может не менее заботливо и преданно, чем жена, ухаживать за мужчиной. Но это неправда! Как много добрых женщин, которые от всей души с любовью и преданностью обихаживают здоровых и больных мужей, словно богов! Не думаю, что можно где-нибудь найти таких слуг. А теперь, после того как мы рассмотрели этот вопрос, позволь мне привести несколько примеров великой любви и верности, проявлявшихся женщинами к своим мужьям». Глава 36Против тех мужчин, которые утверждают, что образование женщинам идет не на благо И тогда я, Кристина, сказала: «Госпожа моя, я понимаю, что женщины совершили много добрых дел, и даже если дурные женщины творили зло, то, тем не менее, полагаю, добро перевешивает зло благодаря добрым, а особенно мудрым, воспитанным и образованным в науках женщинам, И меня сильно удивляет заявление некоторых мужчин, что они не хотели бы видеть своих жен, дочерей и прочих родственниц образованными, поскольку образование якобы подорвало бы их нравственные устои». Она отвечала: «Ты ведь ясно сознаешь, что не все суждения мужчин разумны и что эти мужчины неправы. Невозможно допустить, будто нравы непременно портятся от изучения моральных наук, наставляющих в добродетели; напротив, без всякого сомнения, такое образование улучшает и облагораживает нравы. Как можно поверить и просто подумать, что человек, следующий доброму учению или науке, становится из-за этого хуже? Подобное мнение странно было бы высказывать и невозможно обосновать. Я не хочу сказать, что мужчинам и женщинам на благо пойдет изучение искусства прорицания или обращение к запрещенным знаниям, ибо Святая Церковь не без причины предостерегает против их использования, но невероятно, чтобы женщины портились от знания того, что есть добро. Квинт Гортензий, великий римский ритор и непревзойденный оратор, такого мнения не разделял. У него была дочь Гортензия, которую он сильно любил за проницательный ум. Он обучил ее грамоте и посвятил в искусство риторики, ко торым она овладела столь совершенно, что сравнялась с отцом, Гортензием, не только умом и памятью, но и великолепным умением составлять и произносить речи так, что он ее ни в чем не мог превзойти. Возвращаясь к ранее обсуждавшейся нами теме о благодеяниях женщин, следует сказать, что добро, сотворенное этой женщиной благодаря ее образованности, особенно замечательно. В то время, когда Римом управлял триумвират, Гортензия взяла на себя защиту женщин и совершила то, на что не отважился ни один мужчина. Встал вопрос об обложении женщин налогом за ношение драгоценностей. Но красноречие этой женщины было столь неотразимо, что она заставила прислушаться к ней с не меньшей внимательностью, чем если это сделал бы ее отец, и потому выиграла дело. Оставив примеры из древней истории, за тем же самым можно обратиться к недавнему прошлому. Так, Джованни Дндреа, известный преподаватель права в Болонье примерно шестьдесят лет назад, тоже не считал вредным образование для женщин. У него была красивая и добрая дочь Новелла, которая столь далеко продвинулась в изучении права, что он, когда бывал занят и не имел времени читать лекции студентам, посылал вместо себя Новеллу. А чтобы ее красота не отвлекала внимания слушателей, перед ней ставилась задергивающаяся занавеска. Таким образом она могла при случае помочь отцу и облегчить его труды. И он так любил ее, что для увековечения ее имени написал замечательную книгу по праву, с названием в ее честь «Novella super dectretalium». Таким образом, далеко не все мужчины, тем более мудрые, разделяют мнение, будто образование идет женщинам во вред. И справедливость требует заметить, что его придерживаются глупые мужчины, поскольку им обидно, когда женщины знают больше их. Твой отец, который был философом и весьма ученым человеком, не верил, что обучение наукам портит женщин, и, как ты сама знаешь, он был очень доволен проявленной тобой склонностью к ним. Взгляды твоей матери, которая желала тебя видеть, как подобает, за прялкой и простодушными девичьими занятиями, были главным препятствием для твоего продвижения в науках. Но, как гласит уже упоминавшаяся поговорка, нельзя отнять того, что дала природа, и потому твоя мать не смогла помешать твоей любви к знаниям, которые ты благодаря природной склонности собирала по крохам. Я уверена, что ты не пренебрегаешь ими и считаешь великим сокровищем. И в этом ты, конечно, права». И я, Кристина, сказала в ответ: «Госпожа моя, ваши слова истинны, как молитва Божья».

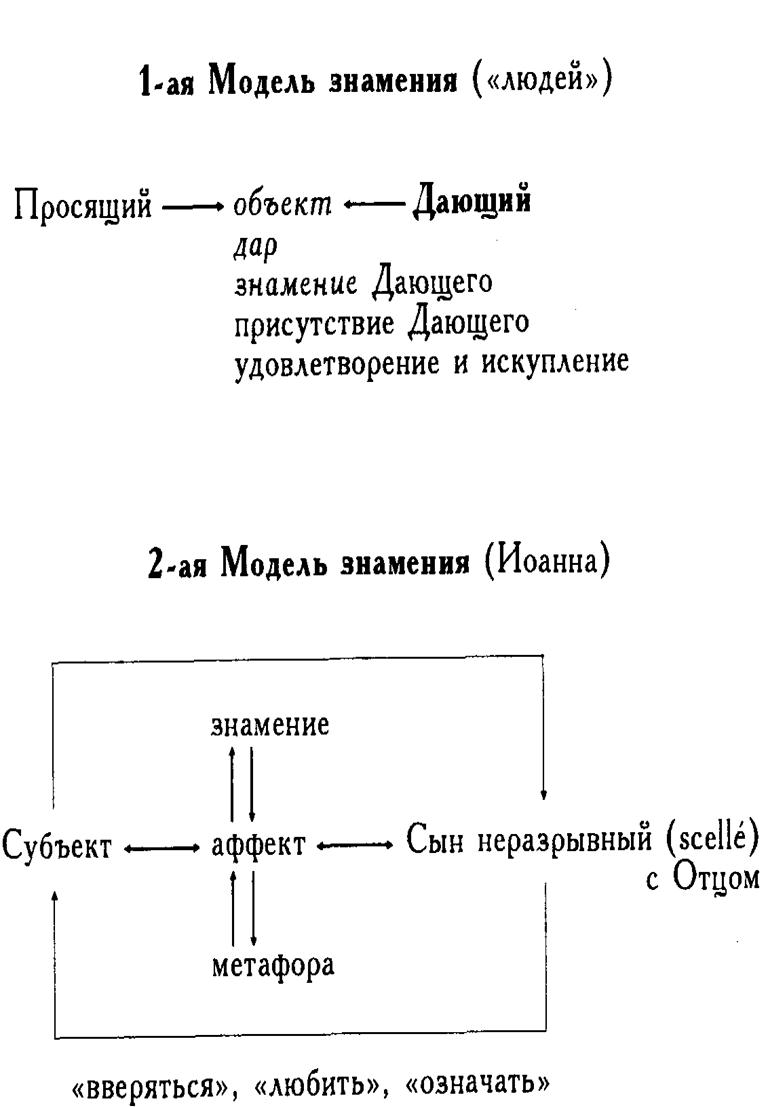

Пер. Ю.П. Малинина (Пятнадцать радостей брака и другие сочинения французских авторов XIV—XV веков / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. – М., 1991. – С. 218-256). Юлия КристеваЧИТАЯ БИБЛИЮДВА ОТНОШЕНИЯ К САКРАЛЬНОМУ Читать Библию так же, как читают Капитал, разгадывая ее замысловатые текстовые узоры, где один похож на другой, - такой подход заимствован, без сомнения, из структурализма и семиотики. Это может показаться кощунственным или скандальным. Однако не стоит забывать, что всякая интерпретация религиозного текста или факта предполагает возможность конституировать его в качестве объекта анализа, а также позволяет замечать, что он содержит в себе нечто такое, что не поддается анализу. Можно, конечно, задаться вопросом о навязчивой интерпретативной идее, которая приписывает священному тексту то, чего в нем нет. Позднее я вернусь к тому, что считаю движущей причиной этого вечного, священного или профанного, обращения к божественному. "Гуманитарные науки", отдавая дань рациональности, жаждущей разоблачения универсальной логики, предложенной в мифе, в иератическом тексте или поэме, приходят к изучению в Библии только логики или риторики текста. Они не принимают в расчет ее священного значения. Тем не менее в результате этого позитивного и нейтрального анализа они надеются вскрыть механизм, обнаружить тайну того, что получено свыше как "сокровенное", и которое имплицитно воздействует в этом качестве. Библейский текст поддается семиотической аускультации, быть может, лучше, чем многие другие писания. В конце концов талмудистские и каббалистические традиции, открывшие путь для подобных интерпретаций, настаивают на этом. В Священном Писании доминирует религиозный иудейский опыт, за которым скрывается обряд, или, более того, предписывая определенный ритуал, религиозный опыт выходит за пределы обряда в пользу буквы, интерпретативных значений и Единого Вечного Смысла, который ходатайствует за человека перед Богом. Не являются ли чтение и интерпретация Библии в конечном счете доминирующим обрядом, иудеи- 279 Читая Библию ским ритуальным и сакральным бессилием, выраженным в логике и в языке? Этим типом прочтения Библии пользуются авторы работ, которые руководствуются разными школами, плохо согласующимися между собой в своих совместных исследованиях той основополагающей логики, которая придает сакральное значение библейскому тексту. Таковым явился функционализм Мари Дуглас, которая параллельно и независимо от специалистов в религиозных науках, таких, как Якоб Ньюснер1, доказала, что ограничения на потребление пищи для левитов подчиняются универсальному закону исключения, согласно которому нечистым является то, что выпадает из символического порядка. Библейская мания чистоты проявляется в этом случае в виде краеугольного камня священного. Однако она является лишь семантическим вариантом необходимости отделения, которая конституирует идентификацию или систему как таковые, как выражающие специфику культуры в противовес природе, что и прославляется во всех очистительных обрядах учредителей этого необъятного катарсиса, каковым предстает общество и его культура2. На семиотическом прочтении бесчинств левитов настаивает Ж.Солер. Он расшифровывает повествование в качестве таксономического ритуала, основанного на разделении и устранении смешений7 Преобладавшая вначале дихотомия жизнь/смерть соответствует паре Бог/человек и содержит запрет "Не убий". Свод правил (Лев.26) становится на долгое время настоящим кодексом, предназначенным устранять и удалять неясности и разногласия. Возможно, например, относительно запретов на пищу, которая состоит из рыб, птиц, насекомых, символизирующих один из трех элементов (море, небо, землю), нечистой будет признана та пища, которая перемешивает эти элементы. Согласно этой интерпретации, табу левитов исходили из того, что основной путаницей признавался инцест. Можно сделать этот вывод из следующих известных строк: "Не вари козленка в молоке матери его" (Исх.23,19; 34,26; Втор.14,21).4 С другой стороны, Е.М.Зусс изучает гипостазированное значение этого вида исключения. Он замечает в Библии метонимическую логику табу (оперирующую переносом значения), которая противопоставляется метафорической тенденции (оперирующей упразднением и субституцией) жертвоприношения. Вследствие чего автор заключает, что Библия предписывает конец жертвенной религии в пользу системы правил, запретов и морали5. 280 Ю. Кристева Остановимся здесь на некоторых работах, которые в последние годы, параллельно и независимо от исторических и филологических исследований религий, иудаизма в частности, способствовали прояснению библейских идей. Их вклад в истолкование Библии кажется мне существенным. Он основывается на вытеснении субъекта библейского высказывания и, вследствие этого, вытеснении его адресата. Кто говорит в Библии? Для кого? Этот вопрос тем более важен в данном случае, поскольку он касается субъекта, который далек от того, чтобы быть нейтральным или индифферентным, подобно субъекту современных интерпретативных теорий, сохраняющих с Богом специфические отношения кризиса или процесса. Если истинно, что все тексты, называемые священными, говорят об ограниченных состояниях субъективности, то уместно задаться вопросом о тех специфических состояниях, которые известны библейскому рассказчику. Следовательно, это касается интра- или инфрасубъективной динамики священного текста, которая должна вызывать интерес к подобному чтению. Разумеется, эта динамика присутствует и в фигурах самого текста. Однако его интерпретация зависит от учета нового пространства, пространства говорящего субъекта. С тех пор оно перестает быть чем-то неясным, а это гарантирует универсальность логических операций и его раскрываемость средствами анализа. Я подразумеваю здесь фрейдовскую теорию, ибо она может принять результаты библейских разборов, упомянутых выше, с целью их развертывания в субъективном пространстве. Интерпретация, которая глубоко впитала эти открытия, как специфические механизмы некоторых состояний субъекта высказывания, позволила бы превзойти одну лишь описательную цель. Она могла бы смягчить столкновение библейского текста с его адресатами. Кроме того, что касается характерных фигур пищевых библейских табу, нам раньше казалось6, что объект, отсутствующий в этих примерах, которые существуют как варианты в библейском рассказе, в конечном счете обозначает мать. Мы не сможем воспроизвести здесь рассуждение, которое привело нас к этому выводу, а отсылаем читателя к нашей работе Pouvoirs de I'horreur. Скажем только, что здесь не подразумевается останавливаться на деталях логической операции исключения, которая служит основанием установления этих табу. Напротив, нужно было бы уделять внимание семантической и прагматической ценности исключенного объекта. В таком случае заметим, что, между прочим, отделиться от 281 Читая Библию матери, отвергнуть ее и "опорочить", затем, восприняв ее вновь в этом отрицании, определиться по отношению к ней, "возвысить" ее, конституирует необходимое движение библейского текста в борьбе с материнскими культами предшествовавшего или окружавшего его язычества. Таким образом, психоаналитик своим участием констатирует также необходимость этого отторжения в результате пришествия субъекта как существа, наделенного речью. Восприятие раннего детства и научение говорению показывает, что отвержение матери делает ее необходимым образом первостепенным желанным объектом, что выражается в слове. Но этот двусмысленный объект, фиксируемый логически и хронологически, уступает место изолированному субъекту и является фактически достаточно неприглядным со всем своим обаянием и отвращением на полюсах. Давайте проникнем в то, что пока не является "подлинным" и драматичным искажением нарциссической диады. Более того, фобийные и психотические симптоматологии, которые проявляют непостоянство субъективных границ (я/другой, внутри/снаружи) предполагают агрессивное обаяние материнской личности. Во взрослом дискурсе мать появляется также в качестве отвратительного и обожаемого объекта. Она полностью защищена группой особых объектов, отвратительных и находящихся в анальной стадии, мобилизованных с целью охранять границы хрупкой целостности Эго в его кризисные моменты. В связи с этим можно предположить, что библейский текст в книге Левит, изображая определенные границы падения нравственности (от шкур к пище, сексу и морали), осуществляет подлинную археологию пришествия субъекта. Здесь описывается его поистине деликатная и мучительная шлифовка, доскональная, от рождения к рождению, шаг за шагом, выход нарциссического синтеза в автономию, ни в коем случае не являющуюся "подлинной" в полной мере, а всегда чем-то незаконченным, всегда неуверенным в Другом. Та интерпретация, которую я высказываю, проводит параллель между книгой Левит и предэдипальной динамикой выделения субъекта. Если эта интерпретация обоснована, то она выражает, по крайней мере частично, катарсическую Ценность библейского текста в хрупких состояниях субъективности. Левит напоминает мне и помогает обрести себя там, где я теряю свою "самость". Он осуждает мое неприятие, распознает мое беспокойство, мои телесные болезни, благоприятные или неудачные случаи моей сексуальности, компромиссы или мучительную суровость моей общинной жизни. Он является непосредственной границей моих внезап- 282 Ю. Кристева ных падений, потому что в нем исследовано амбивалентное желание другого, матери, как первого другого, которое находится в основе, то есть, с другой стороны, того, что конституирует меня как существо, наделенное речью (обособленное, обожествленное, общающееся). Библия - это текст, который нацеливает свое слово на мои неудачи, одновременно позволяя мне быть готовой к познанию их причин. Можно ли допустить бессознательное познание? В любом случае оно конституирует меня, читателя или читательницу Библии, как обитателя границ: демаркационных линий, где разделяются и смешиваются моя солидность и хрупкость. Может быть, в этом-то и заключается сакральная ценность библейского текста: придать смысл этим кризисам субъективности, во время которых разбуженный желаемым объектом смысл ускользает от меня, и мое "Я" подвергается угрозе балансирования в индифферентности летального нарциссического синтеза. Сакральная литература всех времен, может быть, никогда не имела случая подразумевать за различными формами жертвоприношений убийство как условие Смысла. В то же время она настаивала на спровоцированном головокружении, которым синкретичное либидо оказывает давление на смысл, в отношении которого либидо может злословить, отклонять и уничижать его. Однако библейские бесчинства имеют определенное уникальное содержание: чтобы ты не убил, нужно изолировать тебя от собственной матери. Смысл гарантирует желание и сохраняет в конечном итоге желание смерти. Ты перемещаешь свою ненависть в сферу мысли, ты измысляешь логику под видом защиты от смерти или инстинкта самосохранения. Ее самодурство будет для тебя священным. Никогда и нигде лучше, чем в Библии, не наблюдается этого возвышения жертвоприношения в пределах языка, этого перехода или перемещения убийства в систему смысла. Более того, эта система, противостоящая убийству, становится местом, которое обостряет и впитывает все наши кризисы. Стержнем этой библейской операции является существование своеобразной концепции, которая должна быть материнской: Земля Обетованная, при условии, что ее покинут; желаемый объект, при условии, что от него отрекутся и его запретят; наслаждение и убийство, неотвратимая "мерзость", осознание которой будет меня неотступно преследовать или которая является скорее удваивающим компонентом моего сознания. "Ибо руки ваши осквернены кровью / и персты ваши - беззаконием... "(Ис. 5 9,3). 283 Читая Библию

НЕВООБРАЗИМАЯ ЛЮБОВЬ Любовь еврейского народа к его Богу неоднократно подчеркнута в Библии, о ней там постоянно вопрошается, либо она выдавливается наказанием, когда является недостаточной. Но тексты Ветхого Завета немногословны относительно любви Бога к Израилю. Мы можем найти там только два подобных примера: ~ 2 Цар. 12/24,25: "И утешил Давид Вирсавию, жену свою, и вошел к ней и спал с нею; и она зачала и родила сына, и нарекла ему имя: Соломон. И Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя: Иедидиа (Возлюбленный Богом) по слову Господа". ~ 3 Цар. 10/9: Царица Савская утверждает, что Яхве любит Израиль: "Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд и правду". Христианская любовь перевернет ситуацию и будет утверждать, что Любовь снизошла к нам с небес еще до того, как мы узнали, что значит "любить". Любовь ветхозаветного Бога по отношению к его народу выражается иначе. Та непосредственность, в которой он пребывает, не требует ни заслуг, ни оправданий: любовь, сотканная из предпочтений и выбора, определяющая любимого сразу как субъекта в подлинном смысле этого слова. Ветхозаветные библейские тексты на этом не настаивают, они наводят на мысль о существовании, намекают на то, что любовь эта непредставима. Можно увидеть здесь указание на этот факт, осуществленный через Нафана, который говорит о том, что Соломон любим. Более того, имя ребенка Иедидиа (Возлюбленный Богом) более не появляется в повествовании. Что касается второго отрывка, то здесь речь идет о чужестранке, которая говорит о божественной любви, выражаясь загадками... Здесь мы касаемся центральной проблемы библейского Бога: он невыразим, невидим, непредставим. Тот факт, что эти его качества распространяются в особенности на его любовь, как это заметно в цитированных отрывках, является для психоаналитика той тропинкой, которая может помочь привести к решению такого сложного вопроса, как запрет репрезентации в Библии. Предвосхищая всякое эдипово схватывание любви к отцу или любви отца, психоаналитик, выслушивая рассказы пациентов, устанавливает, какие из них рождены нарциссическими обидами или призрачным и тем не менее значительным 284 Ю. Кристева присутствием отца. Этот архаичный мираж отцовской функции, который вырисовывается на подступах к первичному нарциссизму, как гарантии крайней идентичности, мог бы быть назван Воображаемым Отцом. Тогда как его реальное существование кажется галлюцинаторным, он успешно подбирает ключ к кривой сублиматорных артистических способностей. Этого Отца, как условие Идеального Я, Фрейд определил как основу "первоначальной идентификации", дав ему имя "Отца индивидуальной предыстории" (Vater der personlichen Vorzeit)7. Фрейд утверждает, что его восприятие "прямое и непосредственное" (directe und unmittelbare). Он уточняет, что такой отец является результатом слияния двух родителей и обоих полов. Непосредственность этого абсолюта, приводящего к тайному и ничем не опосредованному схватыванию маленьким ребенком Отца-Матери индивидуальной предыстории, гарантирует его способность к идеализации. Вот что высвечивает скандальный отблеск теологических или антитеологических стремлений в философии. Известен, в конце концов, философский проект от Гегеля к Хайдеггеру, который обосновывает смысл бытия, интерпретируя непосредственный характер абсолютного присутствия, Второго пришествия Христа8. Тем не менее, однако, мы в силах констатировать, что эта двуликая и бисексуальная прародительская фигура основателя символизма является крайней точкой, к которой может прийти психоанализ; в своих поисках он приближается к тому, что более уже не является нарциссизмом. В отсутствие чего, тем не менее, символическая автономия (и разделение субъект-объекта, которую она предполагает) является приобретенной. Нулевой уровень символичности, этот Воображаемый Отец, который имеет много шансов быть отцом, желанным для матери (ее отцом для нее?), находится, таким образом, в центре очага, к которому стекаются все процессы, которые руководят также появлением объекта (на этом пути мы нашли безобразное и навязчивую идею разделения), но с позиции субъективности в смысле бытия для Другого. Преждевременное развитие этих структур личности, ее опосредствованное материнским желанием значение достигает того, что субъект испытывает его как неподдающееся репрезентации по эту или по ту сторону означающего арсенала, привнесенного эдиповым комплексом. Любовь библейского Бога не дает верующим повода для сомнений. Непредставимый, эфемерный, всегда незримо присутствующий здесь, он ускользает и подталкивает меня к выражению моего нарциссизма, подвергает меня опасностям и даже 285 Читая Библию страданиям и гонениям, чтобы оказаться достойной его. Не имеет ли он корней в этом неискоренимом, архаичном и основательном доказательстве, которое существует и покровительствует тем, кто его принимает, в доказательстве того, что существует доэдипов отец, Vater der personlichen Vorzeit, Воображаемый Отец?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПСИХОАНАЛИЗ "ЕВРЕЙСКОЙ НАУКОЙ"? Интерпретация смысла священного текста в качестве переработки психических конфликтов, приближающихся к психозу, предполагает, как это будет отмечено в дальнейшем, повышенное внимание и даже определенную уязвимость психоаналитика перед библейским текстом. Почему психоаналитический взгляд, со времен Фрейда, непременно упирается в священное, а сказать конкретнее, именно в библейскую сакральность? Можно было бы утверждать, что к этому побуждает сама интерпретативная позиция. Я слышу и интерпретирую молча или словесно речь, которая более не имеет смысла для своего собственного субъекта, и который поэтому невостребован. С удивлением, однако, я должна констатировать, что вплоть до наиболее драматичных расщеплений субъективной идентичности или лингвистических связей присутствие здесь смысла "живет" в анализируемых. Воображаемый Отец? Чей Отец? Параллельно интерпретативная конструкция психоаналитика, который воспринимает это слово как трансфер или как контр-трансфер, подается также в виде основания возможного смысла (когда я сообщаю интерпретацию) или произвольного смысла, иначе говоря, эксцентричного (когда я ввожу молчание). Мое единственное желание оправдывает эту интерпретацию, безумную настолько, насколько это возможно, и эта интерпретативная конструкция является моим единственным способом (единственным, ли?) для того, чтобы вывести речь анализируемого из помрачения к некоей автономии. Я не пытаюсь здесь как отрицать кризисы, так и задерживаться на них, находя в этом удовольствие. Я предлагаю воображаемую конструкцию, которая играет роль безграничной и вечной истины. Вопреки позитивистской интерпретации, которая оценивает реальность, приписывая себе последнее, веское слово, психоаналитическая интерпретация - это воображаемый в качестве истины дискурс, который непременно получает особый статус фальсификации текста. 286 Ю. Кристева Фальсификации священного текста? Эта гипотеза отбрасывается сразу, что является привлекательным для рационалистов всех мастей, и психоаналитик становится немыслим даже, кажется, в Коллеж де Франс. Кроме того, быстро замечают, что интерпретационный психоаналитический текст ослабляет веру, психоаналитик становится подозрительным, он изгоняется из всех храмов и церквей. Почему? Психоанализ не уничтожает "влечение", подводя его под нормативную схему или пытаясь понять его по-своему, как часто об этом думают. Он действует напрямую, и это, действительно, так. Но он только лишь подрезает крылья Феникса Веры: подчинения желаний чарующему объекту, до крайности необъяснимому. От взгляда психоаналитика не ускользает то, что этот объект одевается в защитный убор Богини-матери, которая прибегает к нашим фантазмам относительно первопричины, вплоть до наших интерпретативных побуждений. Поэтому психоаналитик может только удаляться от Религиозной веры к вере в Богиню Разума. Таким образом, психоаналитик прочитывает в Библии определенный подход, воплощенный в повествовании, прочитывает те симптомы, которые он интерпретирует. Однако этот стык с библейским повествованием приводит к точке бифуркации. В ракурсе Смысла, гипостазированного в Другом, аналитик утверждает интерпретацию: он свергает с престола этого Другого, Отца или Закон с его гипнотической властью. Аналитик не отрицает, что интерпретативное желание, выходящее в никуда и лишенное фантазма другого, завязывается само в фантазме возвращения к матери. Поистине такая позиция за строгостью монотеизма обнаруживает навязчивую языческую материнскую идею, которая его производит. Тем не менее психоанализ только избегает ловушки архетипических джунглей в своем собственном садомазохистском наслаждении, касаясь причины подобного заявления, аккумулированного через невыразимый Объект (через отцовский Закон к материнскому очарованию). Придающий смысл аналитик, с течением времени, должен будет спилить сук, на котором он сидит. Ибо причиной веры является фантазм возвращения к матери, от которого в точном смысле отдаляет нас библейская вера. Из-за двусмысленности, с которой излагается иудейская история, она может быть дополнительно интерпретирована как наименее религиозная из религий. Христианство неожиданно разбудило оборотную сторону веры, выставив на свет после долгого новозаветного замалчи- 287 Читая Библию вания этой темы анналы Девы Марии9. Можно было бы утверждать, в противоположность Фрейду, что присутствие в христианстве Девы Марии является если не поворотом к язычеству, то признанием скрытого образа сакрального механизма (всякого сакрального механизма), который, принимая для нас свой успокаивающий и устрашающий характер, оставляет нам только один путь спасения: веру в Бога-Отца. Психоанализ есть нечто большее. Он выступает как "посткатолицизм", когда скрупулезно анализирует, прежде всего, смысл как фантазм. В результате этого он усматривает за разнообразными фантазмами первородный фантазм - поклонение объекту материнской любви, причине вселенского возвращения. И наконец, он включает свой собственный путь в то же движение вечного возвращения. Опыт, который вновь воспламеняется, пройдя сквозь эту тройную петлю. Итак, огонь разлагает все на составные части. Огонь Гераклита или Неопалимой Купины, огонь, из которого возгорается язык Исаии, или тот огонь, который нисходит в виде языков Пятидесятницы... Таковым представляется мне бытие, поистине судьба смысла в свете психоаналитического сеанса: полифункциональным, неразрешимым, пламенеющим и, несмотря на все это, Единым, препарированным и тем не менее сохраненным. Можно согласиться с тем, что он обязывает аналитика сжиться с библейской строгостью, с ее логикой и любовью, потому что этот огонь существует и не пожирает себя сразу. Он более не застит глаза: чтобы можно было усматривать здесь только огонь... Но как еще можно охарактеризовать данный момент? Роль психоаналитика всегда отличается от библеистской, рационалистической, религиозной, позитивистской и является, к сожалению, в лучшем случае разочаровывающей или удивляющей своим вниманием к чему-то пустому. Этика конструкции исцеления строится не на надежде, а на огне языков. Что раздражает верующих, немногочисленную часть населения, вопреки общепринятому мнению? Психоанализ, говорит Фрейд, "выводит из себя" человеческие существа, он подталкивает их к противоречию самим себе... Центральный пункт и камень преткновения этого копания заключается в щедрости безмятежного легкомыслия нескончаемого анализа, за которым всегда остается библейская логика. Отрицать силу ее остроты, чтобы эксгумировать тело; обойти Отца, чтобы расшифровать Мать или подавленное желание, которое легко приводит к чистосердечному антисемитизму, который клинически фиксирует больного в 288 Ю. Кристева материнском фантазматическом лоне зависимости или надежды. Бытие существа избранного, исключительного также труднопостижимо. Наоборот, можно найти удовольствие в ригористическом "математическом" чтении библейского текста, избегающем двусмысленности, и в особенности в той языческой части, сосредоточенной в материнской телесности, которую мы назвали логическим желанием монотеистического основания. Такое "научное" чтение приводит в аналитической практике к случаям истерии (у мужчин и женщин), стремящейся, как сказал бы Лакан, к параноидальной любви-ненависти к Другому. Не заметно ли это на примере возникших в последнее время расколов и сект? Что делать? Перечитаем еще раз Библию. Разумеется, с интерпретационной целью, но еще и для того, чтобы избавиться от наших личных фантазмов и наших интерпретативных психозов.

|

|